Si vous vous intéressez à l'énergie et que vous ne vivez pas dans une grotte, vous savez que RTE a présenté lundi 25 octobre des scénarios pour l'évolution du mix électrique français à l'horizon 2050. Ces scénarios sont appuyés sur un impressionnant travail de concertation et de modélisation et une attention particulière a été apportée à un sujet qui m'est cher : l'impact du changement climatique sur la production et la consommation d'électricité.

Ce volet de prospective climatique est une des innovations majeures du rapport : je crois que c'est la première fois en France que ce sujet est porté à un tel niveau institutionnel avec une telle profondeur. On peut espérer qu'il établisse un précédent, et peut-être serve de modèle pour la conception de futures politiques industrielles adaptées au changement climatique.

Cette nouveauté a suscité pas mal de commentaires et d'interrogations... et à juste titre : si on vous dit ce qu'il va se passer dans 30 ans, il est légitime de demander comment fonctionne la boule de cristal ! Dans cet article, je vous propose d'expliquer les grandes lignes de la méthodologie utilisée par RTE, je reviendrais ensuite plus précisément sur quelques unes des questions que j'ai vu passées.

Objectif et principe général

L'objectif des "Futurs énergétiques 2050" en général, et de l'étude des effets du changement climatique en particulier, est de tester des scénarios d'évolution du système électrique français et de vérifier qu'ils permettent d'assurer l'équilibre du réseau dans les mêmes conditions qu'aujourd'hui.

Dans les mêmes conditions qu'aujourd'hui, cela signifie notamment que la durée moyenne annuelle de délestage pour des raisons d'équilibre offre-demande est inférieure à deux heures.

Comment évaluer la durée moyenne annuelle de défaillance ? Pour le passé, ça semble simple : on observe la durée des défaillances sur un nombre d'années assez grand, puis on fait la moyenne. Mais pour 2050 ? Hé bien, le principe est le même sauf que la simulation remplace l'observation : on simule le fonctionnement du système électrique sur un nombre d'années assez grand, on évalue pour chacune d'elles la durée des défaillainces, puis on fait la moyenne.

En bref, cette simulation fonctionne de la façon suivante :

- On part d'une simulation de la météo tenant compte des effets du changement climatique,

- A partir de celles-ci, on détermine l'état de la production (production solaire et éolienne, productible hydroélectrique, disponibilité des production thermiques et nucléaires) et de la consommation (besoin de chauffage et de refroidissement, notamment),

- Avec ces données, un modèle du système électrique évalue l'équibre offre-demande.

Aux côtés des hypothèses sur la composition du parc de production et sur l'évolution des usages, les simulations météo sont donc l'une des 3 grandes données d'entrée de la modélisation. Mais d'où viennent-elles ?

Sur quelles données climatiques s'est appuyé RTE ?

Pour que la moyenne des résultats soit représentative, il faut que la simulation porte sur un nombre d'années suffisamment grand. RTE a choisi d'en prendre 200, c'est-à-dire qu'il faut 200 versions possibles de la météo de l'année 2050.

Ces simulations météo ont été réalisées par le modèle ARPEGE-Climat de Météo France pour 3 climats différents :

- un climat de référence correspondant aux conditions des années 2000

- un climat 2050 dans un scénario d'émissions modérées (scénario RCP4.5 du GIEC)

- un climat 2050 dans un scenario d'émissions très élevées (RCP8.5)

Le résultat est, pour chacun de ces climats, un jeu de données de 200 années de température, vent, nébulosité, débit, etc. avec un pas de temps horaire et une résolution spatiale de l'ordre de 20km, à l'échelle européenne. Prenez un moment pour contempler le volume de données que cela représente...

Le

grand nombre de simulations est une originalité de l'étude : la plupart des travaux de prospective climatique s'appuient sur 30 années

dans un climat évolutif centré sur l'horizon de temps souhaité. En français, cela signifie que pour étudier le climat de 2050, on va prendre une projection du climat pour le XXIe siècle et ne garder que les 30 années comprises entre 2036 et

2065. L'idée est que, même si les concentrations en gaz à effet de

serre évoluent sur 30 ans, ces années restent représentatives de ce que

pourrait être 2050.

Pour

obtenir 200 années représentatives de 2050, il n'est évidemment pas

possible de prendre toute la période entre 1951 et 2150... Il faut

bloquer un modèle climatique sur le climat de l'année étudiée puis le

faire tourner jusqu'à obtenir autant de versions possibles que souhaité.

C'est ce qu'on appelle une simulation "à climat constant".

De la météo à la production

A ce stade, on a une simulation de la météo. C'est déjà bien pour dégrossir le problème, par exemple évaluer l'évolution de la ressource solaire ou éolienne à l'échelle régionale. Mais si on veut vraiment quantifier l'impact sur le système électrique, il faut calculer précisément la production et la consommation en fonction des paramètres météo. Dans son rapport RTE a appelé ces modèles "fonctions de transfert".

Ces fonctions de transfert sont évidemment propres à chaque filière : il a fallu les mettre au point pour l'éolien et le solaire, l'hydroélectricité (avec ou sans barrage) et la disponibilité du parc nucléaire et thermique.

Cette définition des relations entre la météo et la production a probablement représenté la majorité du travail effectué sur le climat au cours de l'étude. Il serait trop long de revenir en détail sur chaque filière mais, pour y avoir participé avec Callendar, je peux vous donner une idée du cheminement suivi pour le nucléaire.

L'élaboration de la fonction de transfert du nucléaire

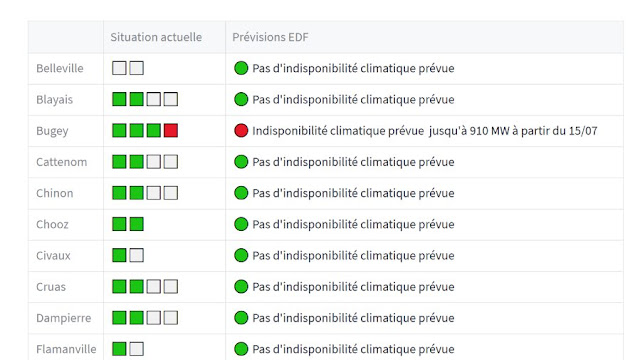

Pour le nucléaire, il y a d'abord eu un important travail pour comprendre les indisponibilités actuelles du parc. Il a pris la forme d'une étude bibliographiques et surtout d'une collecte de données sur les indisponibilités causées par la météo au cours des dernières années d'une part, et sur les conditions de températures et de débit auxquelles les centrales ont été soumises dans le passé, d'autre part. Les connaissances acquises ont ensuite été croisées pour identifier les causes exactes de chacune des indisponibilités climatiques rapportées par EDF depuis 2015.

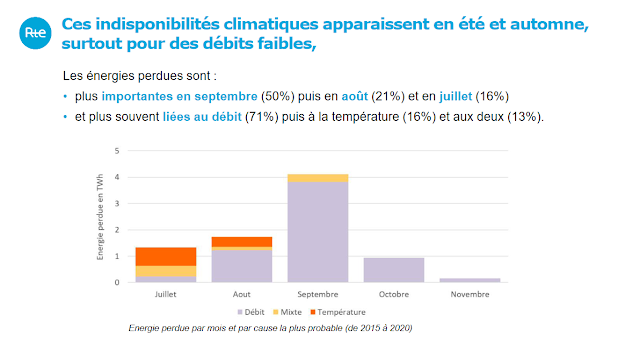

Si vous suivez régulièrement ce blog, vous êtes déjà familier avec le résultat : ce travail a montré que la grande majorité des indisponibilités climatiques sur le parc nucléaire surviennent lorsqu'une centrale fluviale ne peut plus respecter les limites de rejets thermiques qui lui sont fixées en raison d'un débit trop bas, d'une température de l'eau trop élevée ou de la conjonction des deux.

La prévision des indisponibilités futures s'appuie donc sur un modèle capable de prévoir le dépassement de ces seuils reglementaires en fonction du débit et de la température de l'eau. Comme toutes ont des caractéristiques techniques propres et une réglementation unique, la modélisation est adaptée à chaque centrale.

Ces modèles ont été validés sur les données historiques collectées au début du projet. Mais leur utilisation avec les simulations climatiques de Météo France a posé un problème : celles-ci ne contiennent que la température de l'air, pas la température de l'eau... Il a donc fallu d'abord créer une nouvelle couche de modélisation, liant la température de l'air à la température des fleuves au niveau des centrales.

Une fois cet obstacle levé, les deux modèles ont été assemblés et testés à nouveau sur la simulation du climat des années 2000 fournie par Météo France. Il s'agit bien d'une simulation du climat historique pas d'observations, on ne s'attend donc pas à retrouver exactement les indisponibilités du passé, mais si les modèles fonctionnent les indisponibilités simulées doivent être comparables, notamment en termes de fréquence, aux indisponibilités observées. Suite à ce test un dernier ajustement a été effectué : une correction de biais pour tenir compte des influences humaines sur le débit.

Ce rapide aperçu n'est qu'un simplification mais je pense qu'il illustre déjà la méticulosité et la rigueur du travail effectué. Il faut encore ajouter que, comme l'ensemble du processus, il a été soumis à la concertation et à une revue par les experts venues d'autres entreprises et d'ONG.

Questions-réponses

Après la publication du chapitre consacré au climat, plusieurs spécialistes de l'énergie se sont interrogés à haute voix sur les réseaux sociaux. Pour conclure cet article, je vous propose d'essayer de répondre à quelques unes de ces questions. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les poser en commentaire.

(Je précise que, comme le reste de l'article, ces réponses n'engagent que ma propre compréhension du rapport, elles n'ont absolument pas la prétention d'être représentatives de positions de RTE.)

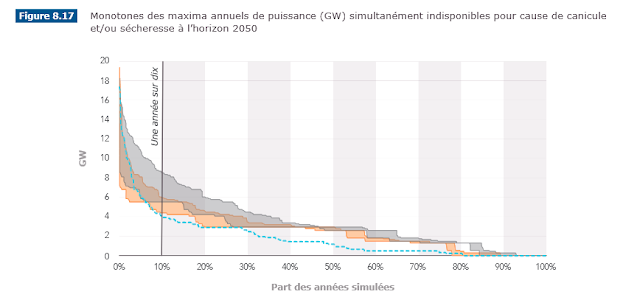

Est-ce que la puissance maximale indisponible à un moment donné est évaluée ?

Lorsqu'on cherche à quantifier les indisponibilités climatiques, on parle souvent des pertes de productions annuelles. C'est, à mon avis, une mauvaise métrique surtout du point de vue de l'équilibre offre-demande : celui-ci est beaucoup plus sensible à la puissance maximale qui peut être indisponible à un instant donné.

Et, oui, heureusement, ça a été étudié.

Le résultat suggère une augmentation assez marquée, et bien sur d'autant plus forte que le scénario de réchauffement est pessimiste et la part du nucléaire importante :

RTE en tire la conclusion que qu'il faut "trouver des leviers pour minimiser la sensibilité du parc de réacteurs nucléaires au changement climatique, notamment en étudiant le positionnement des futurs réacteurs sur les fleuves peu contraints en matière de débits". Je n'aurais pas dit mieux...

Qu'en est-il des autres causes d'indisponibilités ?

Au-delà

des dépassements de limites réglementaires, de nombreux phénomènes plus

ou moins directement liés à la météo peuvent entrainer

l'indisponibilité d'un réacteur nucléaire. Le colmatage des entrées

d'eau en période de crue, par exemple, est un autre phénomène qui, selon

certaines études, pourrait devenir plus fréquent avec le changement

climatique.

Cependant, l'étude bibliographique et les données disponibles ont montré qu'il s'agit de problèmes beaucoup moins courants

: typiquement, ils se produisent une fois toutes les quelques années,

contre plusieurs dizaines de fois par an pour les indisponibilités liées

à la sécheresse ou à la chaleur. Ces sujets sont sans

aucun doute importants pour l'exploitation et la sureté des

installations mais probablement pas critiques pour l'équilibre

offre/demande. Ils n'ont donc pas été pris en compte dans les

simulations.

Quid de l'élévation du niveau de la mer ? des événements météorologiques extrêmes ? du refroidissement du reacteur et de l'enceinte ?

Il faut bien comprendre que l'étude de RTE porte sur l'équilibre du réseau. La méthodologie, les phénomènes à modéliser, les modèles et les métriques ont été choisis pour cet objectif et ils ne sont pas adaptés pour évaluer l'impact du changement climatique sur les installations nucléaires en général.

Par exemple, une simulation de Monte Carlo sur 200 années signifie que l'on a une probabilité assez élevée de ne pas détecter un évènement dont le temps de retour est supérieur à 100 ans. C'est très insuffisant pour une étude de sureté nucléaire, qui se base en général sur des temps de retour de 10.000 ans.

Il ne faut donc pas chercher à tirer des conclusions sur la sureté nucléaire de l'étude de RTE, ni dans un sens ni dans l'autre.

Est-ce que l'évolution des usages de l'eau ont été pris en compte ?

On

en a encore eu des exemples récemment, l'accès à la ressource en eau

est d'ores-et-déjà source de tensions. A l'horizon 2050, l'augmentation

de la population et l'aridification de certaines parties du territoire pourraient rendre la

consommation d'eau du parc nucléaire moins acceptable et, par exemple,

entrainer des limites réglementaires de prélèvements et de rejets plus

strictes pour les centrales fluviales.

Cette éventualité n'a pas été prise en compte. Les modèles sont construits sur l'hypothèse que la réglementation reste stable.

En

sens inverse, il n'est pas impossible que la réglementation soit

assouplie pour suivre l'évolution de la réalité climatique, par exemple

en relevant la température maximale autorisée en aval des centrales. Ce

cas n'a pas non plus été étudié.

Certains résultats semblent incohérents

Par exemple, l'étude conclut que les pertes de productions seront plus importantes à Golfech qu'à Civaux alors que le débit de la Vienne est très inférieur à celui de la Garonne. Ou elle n'identifie pas d'impact pour Chinon alors que les autres centrales de la Loire subissent des pertes.

Comme je l'ai expliqué plus haut, la simulation des indisponibilités est réalisée à l'échelle de chaque centrale en tenant compte de ses spécificités techniques, réglementaires et géographiques ce qui peut rendre les résultats difficilement comparables : Golfech bénéficie effectivement d'un débit beaucoup plus élevé que Civaux mais c'est la température de la Garonne qui cause ses arrêts. Chinon a une réglementation comparable aux autres centrales situées en amont de la Loire mais sa position en aval de la confluence du Cher lui offre des conditions hydrologiques plus favorables. Etc...