Depuis quelques années, nous avons assisté à des feux de forêt dévastateurs, souvent stimulés par des sécheresses exceptionnelles. L'aggravation du risque d'incendie est une des conséquences attendues du réchauffement climatique.

Il est évident que ces incendies peuvent avoir des conséquences humaines dramatiques, ils ont par exemple tué 103 personnes à Mati (Grèce) ou 85 à Paradise (Californie)... Mais une catastrophe récente vient de rappeler que les feux de forêt sont aussi un risque indutriel.

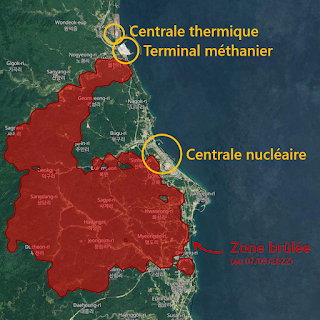

Sur le chemin de l'incendie : une des plus grandes centrales nucléaires de la planète

Le vendredi 4 mars 2022 vers 11h, un incendie se déclare dans les montagnes entourant la ville de Uljin, sur la côte orientale de Corée du Sud.

Les conditions sont favorables : pendant l'hiver 2021-2022, les précipitations dans la région ont été 7 fois moins importantes que l'année précédente et le vent souffle à 90 km par heure. L'incendie s'étend rapidement.

Dès l'après-midi le feu s'approche dangereusement de la centrale nucléaire de Hanul. Il s'agit d'une des plus grandes centrales nucléaire de la planète, avec 6 réacteurs en service, 2 en construction et 2 autres en projet. Dans la soirée, le président et le premier ministre sud-coréens appellent à faire tous les efforts pour protéger l'installation, les moyens du ministère de la défense sont mobilisés en renfort des pompiers.

Pendant la nuit, l'incendie gagne vers le nord et menace le terminal méthanier de Samcheok. A proximité se trouve aussi une centrale thermique de 2GW avec son parc à charbon.

|

| Extension de l'incendie et principales installations menacées (données EFFIS) |

Grâce à des moyens très importants - une centaine d'hélicoptères, près de 800 véhicules et 15 000 pompiers - et à un vent favorable, le feu est repoussé dans la journée de samedi avant d'atteindre les installations. Les données satellite de l'EFFIS suggèrent que l'incendie s'est approché à moins de 500 mètres de la centrale nucléaire et du terminal méthanier.

Pourquoi les risques augmentent avec le réchauffement climatique ?

Ce n'est pas la première fois qu'un feu de forêt menace des sites industriels ou des installations dangereuses. On peut se rappeler par exemple de la centrale à charbon de Milas en Turquie, passée très proche de la catastrophe pendant l'été 2021 ou encore des incendies dans la zone d'exclusion de Tchernobyl en avril 2020.

Selon le dernier rapport du GIEC, le réchauffement du climat est déjà responsable d'une augmentation des dommages causés par les feux de forêt. Pour l'avenir, les scientifiques affirment avec un haut de niveau de certitude que le risque d'incendie va augmenter avec la température.

En effet, l'élévation de la température fait augmenter l'évaporation et rend le climat plus aride même sans modification des précipitations. La végétation est fragilisée et les départs de feux trouvent un combustible plus sec et facilement inflammable. Toute schoses égales par ailleurs, les risques d'incendies sont donc aggravés là où ils existaient déjà et peuvent apparaitre dans des régions où, dans le passé, ils étaient négligeables.

C'est cas notamment en France : dès les prochaines décennies, un risque de feu de forêt devrait s'étendre dans la moitié nord du pays, autour de la Loire et même par endroit jusqu'en Bretagne et en Ile de France. Dans le même temps le risque devrait s'aggraver nettement dans le sud-ouest, en particulier les Landes.

| Evolution du danger météorologique d'incendie en période estivale (source) |

En France, presque la moitié des sites Seveso sont à proximité de forêt

D'accord, vous dites-vous peut-être, mais pour que le risque existe réellement il faudrait encore que des sites industriels dangereux soient situés en forêt, ce n'est certainement pas très courant...

En fait, si.

En croisant des données d'occupation des sols et la géolocalisation des ICPE, on peut évaluer le nombre de sites situés à proximité de forêts. Résultat : sur quelques 600 installations classées Seveso seuil haut, c'est-à-dire les sites industriels présentant des risques majeurs, 45% sont situées à moins d'un kilomètre d'une forêt. Parmi ceux-ci, 90 sites ont un environnement comprenant au moins 20% de forêt.

|

| Des sites industriels Seveso en forêt |

Quelques exemples de sites industriels à risque situés en forêt, de haut en bas et de gauche à droite :

- Un site de stockage souterrain de gaz près de Tours, l'environnement dans un rayon d'un kilomètre est composé à 82% de forêt,

- Une usine chimique dans les Landes (63% de forêt),

- Une usine de produits phosphorés en Savoie (67%),

- Un site de stockage d'hydrocarbures dans le parc naturel du Luberon (69%).

En France, historiquement, le risque de feu de forêt est limité en dehors du pourtour méditerranéen, il est donc probablement jugé négligeable pour la plupart de ces sites. Avec le réchauffement du climat, la protection des installations industrielles dangereuses contre l'extension vers le nord du risque d'incendie peut donc devenir un sujet d'adaptation assez important.

Publié le 9 mars 2022 par Thibault Laconde