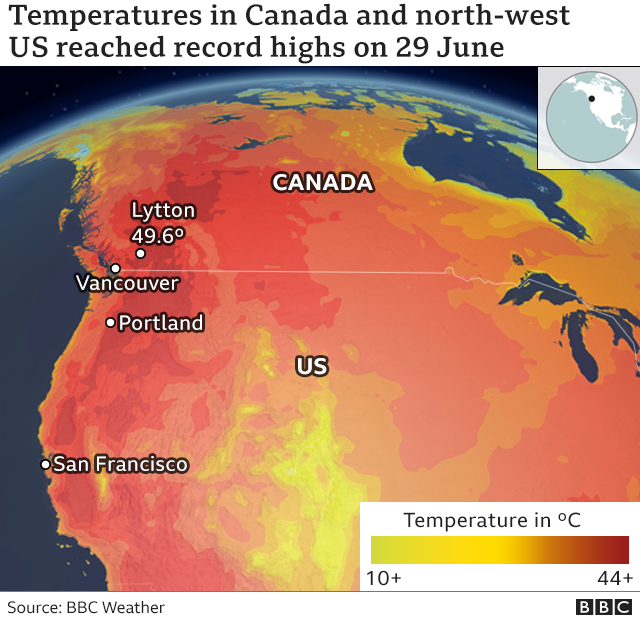

Pendant la dernière semaine de juin, une canicule de proportions historiques s'est abattue sur le nord-ouest du continent américain. Dans cet article un peu particulier, je cherche à recencer les dommages physiques causés par cet épisode. Cette liste est forcément non-exhaustive, si vous constatez que des impacts manquent n'hésitez pas à me l'indiquer en commentaire.

Pourquoi lister les dommages causés par la canicule ?

La vague de chaleur américaine de juin 2021 s'inscrit dans une liste déjà longue d'épisodes de chaleur très improbables au regard des températures historiques - en Sibérie en 2020, en Europe en 2019, au Japon en 2018, pour ne citer que quelques exemples. Et il ne fait guère de doute qu'elle en annonce d'autres tout aussi extraordinaires : il existe beaucoup d'incertitudes sur les conséquences du changement climatique mais l'apparition de canicules de plus en plus intenses n'en fait pas partie.Parmi les évenements climatiques extrêmes, les vagues de chaleur occupent une place un peu particulière : elles nous touchent tous directement, mais en même temps leurs conséquences sont difficilement perceptible. Au contraire, vous avez peu de chance d'être frappé directement par une innondation ou un ouragan et pourtant vous pouvez certainement visualiser sans problème les dommages causés par ces phénomènes.

En appartée, je pense que si tant de médias ont des difficultés à illustrer leurs articles sur les vagues de chaleur, s'obstinant à mettre des photos de familles à la plage ou d'enfants mangeant une glace pour évoquer un phénomène meurtrier, c'est en partie à cause de cette spécificité des canicules. La grande majorité de la population est touchée modérément, occultant les vraies victimes et des dégats déjà peu visibles.

Dans cet article je cherche à lister autant d'exemples que possible de dommages matériels causés par la vague de chaleur. L'objectif est de les rendre un peu plus visible et peut-être de contribuer à la compréhension des impacts de ces événements.

Impacts matériels de la vague de chaleur américaine de juin 2021

Pour l'instant, il s'agit un peu d'une liste à la Prévert mais j'essaierai de la complèter et de l'organiser progressivement.

Electricité et énergie

- Des coupures d'électricité ont touché jusqu'à 15000 foyers dans l'état de Washington du 28 au 30 juin. Ces délestages ont apparemment été causés par une saturation du réseau de distribution, pas par un manque de production (1).

- Dans la région de Portland jusqu'à 6000 foyers ont été coupés d'électricité (1), ces coupures sont probablement liées à des défautts causé par l'augmentation de la température et de la consommation (2).

- Des coupures ponctuelles ont eu lieu ailleurs en raison de défauts causés par la chaleur (dont l'explosion d'un transformateur dans la région de Seattle) ou de contact entre les lignes et la végétation (1).

- Quelques centaines de foyers ont été coupés en Colombie Britannique (1, 2).

- L'augmentation de la consommation a entrainé une forte hausse du prix du gaz et de l'électricité : jusqu'à 334$/MWh pour cette dernière (1).

Routes et transports

- De nombreuses routes ont été endommagées par la chaleur. Au moins 6 cas de soulèvement se sont produit à Seattle (1), certaines réparations nécessitent une quinzaine de jour de travaux (2). Plusieurs autoroutes ont été touchés : Interstate 5 (3), State Route 544 (4), Highway 195 (5)

- A Portland, le trafic du métro a été totalement interrompu du 27 au 29 juin (1)

- La dilation des pièces métalliques peut empecher les ponts mobiles de fonctionner. A Seattle et Tacoma, des ponts ont du être refroidis par aspersion (1, 2).

- La chaleur à un impact sur la charge utile des avions et sur le personnel. La compagne Alaska Air a subi de nombreux retard et quelques annulations de vols (1, 2). La chaleur peut rendre certains petits aérodromes innacessibles (3).

Entreprises, activités économiques

- De nombreuses pannes de réfrigération ont été signalées dans la restauration et la distribution alimentaire (1, 2). Ces pannes ont entrainé des pertes de marchandises et contraint certains restaurants et commerce à fermer (3), d'autres ont fait le choix de cesser leur activité pendant la vague de chaleur pour préserver matériel et salariés (4).

- Dans au moins deux cas, des salariés ont cessé le travail pour protester contre la chaleur dans les locaux (1). Certains ont été licenciés (2).

- Un entrepots Amazon de l'état de Washington a suspendu ses opérations le 28 en raison d'une température trop élevée et de défauts de ventilation (1).

Agriculture

- La chaleur peut endommager les fruits et perturbe les récoltes (1).

Impacts indirects

- La fonte accélérée de la neige a entrainé un risque d'inondation et des évacuations au Canada (1).

- En Colombie Britannique, 106 incendies étaient actifs le 2 juillet dont celui qui a détruit le village Lytton (1). Des routes et des installations hydroélectriques ont été endommagées (2).

- Les conditions météorologiques ont entrainé des pics de pollution (1, 2).