En préparant cet article, j'ai fait une petite expérience : j'ai tapé "transition énergétique" sur un moteur de recherche et j'ai compté parmi les images obtenues celles qui représentaient des éoliennes. Résultat : 20 parmi les 30 premiers résultats.

Ce résultat n'a rien d'étonnant, les éoliennes sont devenues un des symboles de la lutte contre le changement climatique, peut-être même le symbole le plus omniprésent dans l'imagerie collective. Et ce n'est pas sans raison : l'énergie du vent est aujourd'hui la troisième source d'électricité décarbonnée de la planète avec un peu plus de 1130 TWh produits. La production éolienne a quadruplé en 10 ans, un rythme qui pourrait lui permettre de dépasser celle du nucléaire et de venir menacer la première place de l'hydroélectricité au cours de la prochaine décennie.

Mais si les éoliennes sont les championnes de la réduction des émissions, sont-elles armées pour faire face elle-même aux effets du changement climatique ? C'est ce que nous allons voir.

Comme l'hydroélectricité, dont nous avons déjà parlé, l'énergie éolienne exploite une ressource directement liée au fonctionnement du système climatique. Le dérèglement du climat, s'il fait varier la ressource en vent, va donc avoir un effet immédiat sur la production. Mais contrairement à celle entre les précipitations et l'hydroélectricité, la relation entre la vitesse du vent et la production éolienne est loin d'être linéaire.

Schématiquement, la production d'une éolienne évolue de la façon suivante :

La zone qui nous intéresse surtout est celle qui se situe entre la vitesse de démarrage et la vitesse nominale, c'est celle dans laquelle les éoliennes fonctionnent la plupart du temps. Dans cette zone, la production d'énergie est à peu près proportionnelle au cube de la vitesse moyenne du vent. Cela signifie qu'une modification même mineure du régime des vents va avoir un impact disproportionné sur la production : si la vitesse moyenne du vent baisse de 1%, la production d'électricité baissera de 3% environ, si le vent baisse de 5%, la production chutera de 14% et une baisse de la vitesse du vent de 20% diviserait par deux la production électrique.

En sens inverse, bien sur, si le vent augmente les gains de production seront aussi amplifiés, mais pas indéfiniment : il n'y a plus rien à gagner une fois la vitesse nominale atteinte et si le vent continue à augmenter la production d'électricité peut au contraire être arrêtée.

Une autre particularité de l'éolien par rapport à l'hydroélectricité est de ne disposer d'aucun moyen de lissage ou de stockage de la ressource exploitée. Ce n'est donc pas seulement la vitesse moyenne du vent qui détermine la production mais aussi sa répartition.

Si, par exemple, la vitesse instantanée est plus souvent inférieure à la vitesse de démarrage ou supérieure à la vitesse de coupure, la production électrique baissera même si la vitesse moyenne est inchangée.

Enfin, il faut prêter attention à la variabilité inter- et intra-annuelle de la ressource qui même sans affecter la production électrique peuvent en diminuer la valeur.

Ce serait le cas par exemple si la saisonnalité du vent changeait et que les périodes ventées se déplaçaient vers des mois où les besoins en électricité sont moindre. Pour un mix électrique intégrant une large part d'éolien, ce type de déplacement pourrait augmenter le besoin de back-up avec des conséquences sur les coûts et éventuellement sur les émissions de gaz à effet de serre.

Résumons, la production d'une éolienne décroît très rapidement avec la vitesse du vent. Par contre une augmentation de cette vitesse n'entraîne pas forcément de gain de production, surtout si l'éolienne bénéficie déjà d'une bonne ressource qui la fait fonctionner en moyenne proche de sa puissance nominale. Et même sans variation de la vitesse moyenne, une modification du régime des vent peut dégrader la production et faire baisser sa valeur. La physique et l'économie de l'énergie éolienne concourent donc à en faire une des sources d'électricité les plus exposées à une modification du climat.

L'éolien bénéficie cependant d'un avantage un peu paradoxal : son cycle de vie relativement court. Une centrale nucléaire ou un barrage hydroélectrique qui entrent en service aujourd'hui seront certainement encore là à la fin du siècle et doivent donc pouvoir fonctionner dans un climat qui aura déjà beaucoup dérivé, un parc éolien lui arrivera en fin de vie vers 2050 donc dans un climat moins perturbé par rapport à celui dans lequel il a été conçu. Mais est-ce suffisant ?

En d'autres termes : le changement climatique peut-il faire évoluer significativement le régime des vents pendant la durée de vie des projets éoliens existants ?

C'est une question compliquée : les modèles climatiques donnent des projections pour la vitesse du vent mais elles ne sont pas toujours convergentes d'un modèle à l'autre.

De plus ces projections portent généralement sur le vent à 10 mètres alors que les éoliennes se trouvent beaucoup plus haut. Il existe des modèles pour extrapoler la vitesse du vent à différentes hauteur mais leur exactitude dépend fortement de la nature du terrain, ce qui rajoute une incertitude.

Pourtant un nombre assez important de publications se sont essayées à prévoir l'évolution de la production éolienne en Europe avec le changement climatique, par exemple celle-ci, celle-ci et celle-ci. Elles pointent globalement vers une dégradation modérée de la ressource en vent.

L'évolution vers un régime de vent moins favorable à la production éolienne fait à peu près consensus pour le sud de l'Europe dont une bonne partie de la France. Comme on pouvait s'y attendre, elle serait plus forte avec un scénario d'émissions pessimiste et s'aggraverait au fil du XXIe siècle.

En dehors d'Europe, le potentiel éolien chinois a déjà souffert avec une baisse de l'ordre de 15% depuis 1979 dans le nord du pays corrélée avec des hiver plus doux, aux Etats-Unis l'évolution serait globalement négative avec des chute de production pouvant aller jusqu'à 40% en été, le potentiel éolien brésilien au contraire semble peu exposé...

Concernant la variabilité de la production, ces études s'entendent généralement sur une augmentation de la saisonnalité. En Europe, la tendance va, à grands traits, vers diminution de la production estivale dans le Nord tandis qu'elle augmenterait localement au sud. En hiver, ce serait l'inverse : augmentation au nord, diminution au sud.

Difficile cependant d'en tirer des conséquences : d'une part ces projections sont très incertaines et d'autre part il faudrait leur adjoindre une modélisation du système électrique pour vraiment évaluer leurs implications sur le prix et les émissions du secteur.

Une évaluation site par site serait aussi indispensable pour se faire une idée plus précise. En effet, la production est influencée par des facteurs très locaux (végétations, reliefs...) et des études portant sur des parc éoliens relativement proches donnent parfois des évolutions très divergentes : par exemple deux parcs écossais situés à 200 km l'un de l'autre devraient voir leurs productions, dans un cas, décroître de près de 30% d'ici à 2040, dans l'autre, augmenter d'autant. Compte-tenu des incertitudes sur les projections, une méthodologie de type stress test climatique semble aussi plus adaptée qu'une tentative d'évaluation de la production à long-terme.

Une chose est en tous cas claire : l'évolution de la production éolienne à l'échelle des prochaines décennies peut être significative, assez pour remettre en cause la viabilité de certains projets puisque leur marge est typiquement de 10 à 15%.

En décembre 2011, pendant la tempête Friedhelm, une éolienne du parc d'Ardrossan en Ecosse a littéralement explosé en vol. L'image a fait le tour du monde et, inévitablement, la question s'est posée : les éoliennes peuvent-elles vraiment faire face aux ouragans et aux tempêtes actuels ? Et pourraient-elles survivre si ces phénomènes étaient rendus plus violents ou plus fréquent par le changement climatique ?

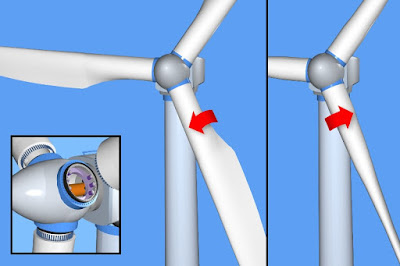

Les turbines sont conçues pour pouvoir résister à des évènements climatiques extrêmes. Le principal mécanisme de sauvegarde consiste à orienter l'éolienne dans l'axe du vent en ajustant l'angle des pâles de façon à réduire leur prise.

Dans le cas du parc d'Ardrossance ce système était defectueux et l'orientation n'a pas pu se faire correctement. Un freinage d'urgence déclenchée après la perte de la ligne électrique à laquelle était reliée l'éolienne a aussi pu contribuer à l'échauffement et au départ de feu.

L'accident semble relativement isolé : en 2017, par exemple, les parcs éoliens du Texas ont resisté sans difficulté à l'ouragan Harvey.

La question est plus compliquée pour les éoliennes installées en mer dans des zones à risque cyclonique : elles sont soumises à des vents beaucoup plus violent et à des changement de direction rapide.

En 2013, par exemple, le typhon Usagi avait ravagé un parc éolien off-shore situé près de Hong Kong : sur 25 éoliennes, 8 s'étaient effondrées et 11 avaient eu des pâles arrachées. Il s'agissait de turbines anciennes (des Vestas V47 mises sur le marché en 1997) mais des modélisations récentes indiquent que les normes actuelles sont insuffisantes pour résister à un ouragan de catégorie 5.

Enfin, si le vent est évidemment le premier facteur déterminant la production et l'état d'une éolienne, ce n'est pas le seul : c'est aussi le cas de la température et de l'humidité, qui modifient la densité de l'air et influence la formation de glace sur les pâles des éoliennes. L'impact de ces phénomènes sur la production éolienne dans le cadre du changement climatique a été peu étudié jusqu'à présent.

Ce résultat n'a rien d'étonnant, les éoliennes sont devenues un des symboles de la lutte contre le changement climatique, peut-être même le symbole le plus omniprésent dans l'imagerie collective. Et ce n'est pas sans raison : l'énergie du vent est aujourd'hui la troisième source d'électricité décarbonnée de la planète avec un peu plus de 1130 TWh produits. La production éolienne a quadruplé en 10 ans, un rythme qui pourrait lui permettre de dépasser celle du nucléaire et de venir menacer la première place de l'hydroélectricité au cours de la prochaine décennie.

Mais si les éoliennes sont les championnes de la réduction des émissions, sont-elles armées pour faire face elle-même aux effets du changement climatique ? C'est ce que nous allons voir.

|

| Incendie d'une éolienne dans le parc d'Ardrossan (Ecosse) pendant la tempête Friedhelm (source) |

Cet article fait partie d'une série estivale consacrée aux risques climatiques et à l'adaptation dans le secteur électrique.

Retrouvez tous les articles de cette série ici :

- Introduction : Les risques climatiques dans le secteur électriques

- Épisode 1 : L'hydroélectricité : patient zéro de la crise climatique

- Épisode 2 : Canicule, sécheresse... Le nucléaire face aux aléas du climat

- Hors série : L'inondation de la centrale de Blayais pendant la tempête de 1999

- Épisode 3 : Éolien et climat : autant en emporte le vent ?

- Épisode 4 : Solaire, biomasse et énergie marines

- Episode 5 : Changement climatique et réseaux électriques : une menace inévitable

Comment la production éolienne varie avec le vent

Comme l'hydroélectricité, dont nous avons déjà parlé, l'énergie éolienne exploite une ressource directement liée au fonctionnement du système climatique. Le dérèglement du climat, s'il fait varier la ressource en vent, va donc avoir un effet immédiat sur la production. Mais contrairement à celle entre les précipitations et l'hydroélectricité, la relation entre la vitesse du vent et la production éolienne est loin d'être linéaire.

Schématiquement, la production d'une éolienne évolue de la façon suivante :

- Si le vent est inférieur à la vitesse de démarrage (environ 10 km/h), la production est nulle

- Entre la vitesse de démarrage et la vitesse nominale (environ 50 km/h), la production augmente rapidement avec la vitesse du vent,

- Au-delà de la vitesse nominale, la production reste approximativement constante...

- ... jusqu'à la vitesse de coupure (autour de 90 km/h) où l'éolienne se met en sécurité et la production cesse.

|

| Evolution de la production en fonction du vent pour différeentes éoliennes de la gamme Vestas (source) |

En sens inverse, bien sur, si le vent augmente les gains de production seront aussi amplifiés, mais pas indéfiniment : il n'y a plus rien à gagner une fois la vitesse nominale atteinte et si le vent continue à augmenter la production d'électricité peut au contraire être arrêtée.

La question de la variabilité

Une autre particularité de l'éolien par rapport à l'hydroélectricité est de ne disposer d'aucun moyen de lissage ou de stockage de la ressource exploitée. Ce n'est donc pas seulement la vitesse moyenne du vent qui détermine la production mais aussi sa répartition.

Si, par exemple, la vitesse instantanée est plus souvent inférieure à la vitesse de démarrage ou supérieure à la vitesse de coupure, la production électrique baissera même si la vitesse moyenne est inchangée.

Enfin, il faut prêter attention à la variabilité inter- et intra-annuelle de la ressource qui même sans affecter la production électrique peuvent en diminuer la valeur.

Ce serait le cas par exemple si la saisonnalité du vent changeait et que les périodes ventées se déplaçaient vers des mois où les besoins en électricité sont moindre. Pour un mix électrique intégrant une large part d'éolien, ce type de déplacement pourrait augmenter le besoin de back-up avec des conséquences sur les coûts et éventuellement sur les émissions de gaz à effet de serre.

Résumons, la production d'une éolienne décroît très rapidement avec la vitesse du vent. Par contre une augmentation de cette vitesse n'entraîne pas forcément de gain de production, surtout si l'éolienne bénéficie déjà d'une bonne ressource qui la fait fonctionner en moyenne proche de sa puissance nominale. Et même sans variation de la vitesse moyenne, une modification du régime des vent peut dégrader la production et faire baisser sa valeur. La physique et l'économie de l'énergie éolienne concourent donc à en faire une des sources d'électricité les plus exposées à une modification du climat.

Une évolution incertaine, probablement négative, en tous cas significative

L'éolien bénéficie cependant d'un avantage un peu paradoxal : son cycle de vie relativement court. Une centrale nucléaire ou un barrage hydroélectrique qui entrent en service aujourd'hui seront certainement encore là à la fin du siècle et doivent donc pouvoir fonctionner dans un climat qui aura déjà beaucoup dérivé, un parc éolien lui arrivera en fin de vie vers 2050 donc dans un climat moins perturbé par rapport à celui dans lequel il a été conçu. Mais est-ce suffisant ?

En d'autres termes : le changement climatique peut-il faire évoluer significativement le régime des vents pendant la durée de vie des projets éoliens existants ?

C'est une question compliquée : les modèles climatiques donnent des projections pour la vitesse du vent mais elles ne sont pas toujours convergentes d'un modèle à l'autre.

De plus ces projections portent généralement sur le vent à 10 mètres alors que les éoliennes se trouvent beaucoup plus haut. Il existe des modèles pour extrapoler la vitesse du vent à différentes hauteur mais leur exactitude dépend fortement de la nature du terrain, ce qui rajoute une incertitude.

Pourtant un nombre assez important de publications se sont essayées à prévoir l'évolution de la production éolienne en Europe avec le changement climatique, par exemple celle-ci, celle-ci et celle-ci. Elles pointent globalement vers une dégradation modérée de la ressource en vent.

L'évolution vers un régime de vent moins favorable à la production éolienne fait à peu près consensus pour le sud de l'Europe dont une bonne partie de la France. Comme on pouvait s'y attendre, elle serait plus forte avec un scénario d'émissions pessimiste et s'aggraverait au fil du XXIe siècle.

En dehors d'Europe, le potentiel éolien chinois a déjà souffert avec une baisse de l'ordre de 15% depuis 1979 dans le nord du pays corrélée avec des hiver plus doux, aux Etats-Unis l'évolution serait globalement négative avec des chute de production pouvant aller jusqu'à 40% en été, le potentiel éolien brésilien au contraire semble peu exposé...

Concernant la variabilité de la production, ces études s'entendent généralement sur une augmentation de la saisonnalité. En Europe, la tendance va, à grands traits, vers diminution de la production estivale dans le Nord tandis qu'elle augmenterait localement au sud. En hiver, ce serait l'inverse : augmentation au nord, diminution au sud.

Difficile cependant d'en tirer des conséquences : d'une part ces projections sont très incertaines et d'autre part il faudrait leur adjoindre une modélisation du système électrique pour vraiment évaluer leurs implications sur le prix et les émissions du secteur.

Une évaluation site par site serait aussi indispensable pour se faire une idée plus précise. En effet, la production est influencée par des facteurs très locaux (végétations, reliefs...) et des études portant sur des parc éoliens relativement proches donnent parfois des évolutions très divergentes : par exemple deux parcs écossais situés à 200 km l'un de l'autre devraient voir leurs productions, dans un cas, décroître de près de 30% d'ici à 2040, dans l'autre, augmenter d'autant. Compte-tenu des incertitudes sur les projections, une méthodologie de type stress test climatique semble aussi plus adaptée qu'une tentative d'évaluation de la production à long-terme.

Une chose est en tous cas claire : l'évolution de la production éolienne à l'échelle des prochaines décennies peut être significative, assez pour remettre en cause la viabilité de certains projets puisque leur marge est typiquement de 10 à 15%.

Les autres facteurs de risque pour l'éolien

En décembre 2011, pendant la tempête Friedhelm, une éolienne du parc d'Ardrossan en Ecosse a littéralement explosé en vol. L'image a fait le tour du monde et, inévitablement, la question s'est posée : les éoliennes peuvent-elles vraiment faire face aux ouragans et aux tempêtes actuels ? Et pourraient-elles survivre si ces phénomènes étaient rendus plus violents ou plus fréquent par le changement climatique ?

Les turbines sont conçues pour pouvoir résister à des évènements climatiques extrêmes. Le principal mécanisme de sauvegarde consiste à orienter l'éolienne dans l'axe du vent en ajustant l'angle des pâles de façon à réduire leur prise.

|

| Principe de l'effacement des pâles en cas de vent violent |

L'accident semble relativement isolé : en 2017, par exemple, les parcs éoliens du Texas ont resisté sans difficulté à l'ouragan Harvey.

La question est plus compliquée pour les éoliennes installées en mer dans des zones à risque cyclonique : elles sont soumises à des vents beaucoup plus violent et à des changement de direction rapide.

En 2013, par exemple, le typhon Usagi avait ravagé un parc éolien off-shore situé près de Hong Kong : sur 25 éoliennes, 8 s'étaient effondrées et 11 avaient eu des pâles arrachées. Il s'agissait de turbines anciennes (des Vestas V47 mises sur le marché en 1997) mais des modélisations récentes indiquent que les normes actuelles sont insuffisantes pour résister à un ouragan de catégorie 5.

Enfin, si le vent est évidemment le premier facteur déterminant la production et l'état d'une éolienne, ce n'est pas le seul : c'est aussi le cas de la température et de l'humidité, qui modifient la densité de l'air et influence la formation de glace sur les pâles des éoliennes. L'impact de ces phénomènes sur la production éolienne dans le cadre du changement climatique a été peu étudié jusqu'à présent.